Copyright (C) 2000 Kouichirou Yonemura/BENTENDOH

一時間後。

バトルに敗北した山崎は、人気のない夜明けのパーキングエリアで敗北の苦い味のするコーヒーを飲んだ。

そのとき自分でも不思議に思いながら、不意に今は亡き父のことを思い出した。

父親は交通事故で他界した。

信じられないことに、事故の原因は父親の運転ミスだった。

皮肉にもその日は、父親の長年の夢だったR33GT‐Rの納車の日でもあった。

若かりし頃にサーキットで見た、不滅の五〇勝記録を達成した初代スカイラインGT‐R・KPGC10に父は憧れた。

歴代のGT‐Rは、日本で唯一と言っても良い、モータースポーツを目的として開発されたクルマだ。その素性はスポーツカーの名門ポルシェやフェラーリに、ある意味匹敵する。

だが一介のサラリーマンにしか過ぎなかった父親にとって、GT‐Rは正に夢だった。なぜなら、クルマを持つ事自体が庶民の夢だった時代、GT‐Rの価格はあまりにも非現実的に過ぎた。それでも、いつかは手に入れたいと願っていた父親に、更に追い打ちをかける出来事が起こった。

オイルショックがやって来たのだ。

GT‐Rというクルマは、その国産車として飛び抜けた性能であるが故に、スカイラインのラインナップから消滅した。

だが永い時が過ぎた後、GT‐Rは復活した。 市販車改造レースであるGr.Aに参戦する為である。

レースを前提に造られるGT‐Rの伝統は守られた。

復活したスカイラインGT‐R・BNR32は、その名に恥じない高性能車であった。NISSAN901運動(一九九〇年までに世界一のシャシーを開発するという社内運動)から生まれた画期的なハイテクを、これでもか、これでもかと詰め込み、それが単なるギミックではないレベルにまで昇華されていたマシンだった。その証拠に、R32GT‐Rはベースマシンの素性の善し悪しが全てを決定すると言っても過言ではないGr.AとN1耐久のタイトルを総なめにした。

やがてBNR32は、更に進化したBCNR33へとバトンタッチした。その頃になって、ようやく生活の余裕が出来た父親は、長年の夢を叶えるべくR33GT‐Rを注文したのだった。

その日、会社からの帰り道、父親はいつもの通勤路の山道を走っていた。いつもなら余裕を持った速度で走る道だった。

だが、一刻も早く納車されたGT‐Rを見たかったせいか、心なしかB12サニーVRのアクセルを踏む足にも力が入っていた。父親の駆るサニーは大衆車に過ぎなかったが、B12には全日本ラリー選手権Bクラス参戦用にVRというバージョンが設定されていた。日産ファンだった山崎の父親は、そのVRを購入すると、工場長にチューニングを依頼した。

工場長の手によってレース用エンジンパーツが組み込まれ、更にシャシーが固られた。サスペンションユニットやブレーキを強化し、鍛造アルミホイールとハイグリップタイヤといった様々なチューンを施されたB12VRは、ちょっとしたスポーティーカーへと変身していた。

交通量もいつもより少なく、父親のテクニック、現代のシャシー、そしてハイグリップタイヤを持ってしても、B12のスピードは、制御不可能な速さにまで上昇していた。

更に不運なことに、下り左ブラインドコーナーのイン側にクルマが事故を起こして止まっていた。そのクルマからはオイルが漏れていた。路面のオイルに気づくのが遅れた父親のB12は、ほとんど減速できずにオイルに乗ってしまった。

コントロールを失いスピンに陥ったB12は、父の必死の操作も空しく、ガードレールの隙間を縫うように道路の外に飛び出した。崖下へ落下して叩きつけられる。

エアバックの無い時代故、そのショックでハンドルに頭をぶつけてしまった父親は気を失った。

やがて漏れだしたガソリンに引火してB12は炎上した。

父親は最後まで脱出できなかった。

親戚や同僚との付き合いの薄い父親らしい、寂しい葬式を済ませた後、山崎は天涯孤独となった。

母を亡くしたときと同じように、寂しさと悲しみに耐えかねた山崎は、父の形見であるR33GT‐Rにのめり込んでいった。

父の夢であったR33GT‐Rは素晴らしいクルマだった。

その運転する喜びを感じている間だけは、父親を亡くした悲しみを忘れられた。そのとき山崎は、母を亡くした悲しみからクルマにのめり込んでいった父を初めて深く理解した。

気がつくと、山崎もまた父親と同じように、クルマ以外の事にはあまり興味の持てない人間になってしまっていた。

思い出から現実に戻ってきた山崎は、冷めてしまったコーヒーの紙コップをゴミ箱に捨てるとGT‐Rに乗り込んだ。

今日はもう、走る気持ちを無くしていた。

3

敗北を喫した以来の毎週末。

山崎は〈敗北の味を初めて教えてくれた〉という借りを返す為、あのバイクの姿を探し求めて高速を走り回った。

何台かのクルマとバイクを打ち負かしたが、あのバイクには巡り会えず、リターンマッチの機会は訪れなかった。

GT‐Rでバイクと高速道路でバトルする事は、そう珍しいことではなかった。だが、二五〇km/hを超えて走っているGT‐Rを軽く抜いていくバイクには、お目にかかったことはない。その事実が〈再びあのバイクとバトルしても敗北を繰り返すだけなのではないか〉という不安と恐れを心の中に生み出していた。

山崎は考えた末に〈相手の正体を知らなくてはならない〉という結論を出した。そのために、知り合いの中で唯一人のライダーで幼なじみの木村に電話することにした。

幸い在宅中だった木村は電話に出た。

『おう、こりゃ珍しいや。山崎君から電話とはねえ。こりゃ明日は雨だな。困るねぇ君ィ、明日は俺、ツーリングに行くんだぜ』

そう言って木村は山崎をからかった。

それでも山崎が事情を話すと、やや呆れたような口振りで教えてくれた。

『そんなことやってたのか。道理で、いつ電話しても家にいないはずだよ……。それで相手の正体だけど、たぶん相手はオーバーリッターマシンだろうぜ』

「!?」

『つまり排気量が一リッター、一〇〇〇cc以上あるモンスターバイクって言うことさ。山崎には信じられないだろうが、最近のバイクは、二五〇キロ以上出て当たり前の奴が何種類もあるんだぜ。ところでさ、そいつのライトは一つか二つか、どっちだった』

山崎は、あのときルームミラーに映ったライトの数を思い出して答えた。

『そうか、一つか。それならそいつの正体は、最速で有名なKawasaki・ZZ‐R1100って奴だ。チューンした奴なら最高速度は三〇〇km/hを超えるっていう怪物だ。もっと詳しいことを知りたきゃ本屋に行けばいいさ。バイク雑誌に書いてあるはずだぜ』

礼を言って電話を切ろうとする山崎に、木村が声をかけた。

『あのさ……こんなこと俺が言うべきじゃないのかもしれないけど、いい加減GT‐Rにこだわるのは止めた方がいいんじゃないか。あのクルマは親父さんの形見みたいなモンだから判らないでもないけどさ』

山崎は、指が血の気を失って白くなってしまうほど力を込めて受話器を握りしめたまま返事をしない。

沈黙に耐えられなくなった木村が慌てて言葉を繕った。

『いや、その、だってさ』

だが、山崎は返事はしない。出来なかった。無言のまま、押しつけるように受話器を戻して電話を切った……。

山崎と木村は幼なじみだった。

学校が一緒だったのは高校だけだったが、父親同士がクルマを通じた友人だったせいで幼い頃から知り合っていたのだ。

山崎は父親の車に乗って、木村の父親の整備工場によく遊びに行った。木村とは同い年だったせいもあり、互いに友達が少なかったせいもあって、すぐに仲良くなった。幼い頃には、車が好きだった親の影響のせいで、よく自転車で競争したものだった。

中学に上がった木村がバイクに興味を持ったせいで、同じ高校に入学してからは逆につきあいが薄くなったが、友人であることには変わりはなかった。

山崎は、切った電話の前で立ちつくしたまま考えていた。

〈結局、父と自分とGT‐Rの関係は誰にも理解されない〉

その事実には慣れていたはずだった。当然、他人と同様に木村にも理解されないことは充分に予想できるはずだった。

木村に対するわだかまりが、しこりのように心のどこかに残っている事に気づいていながらも、山崎は自分の気持ちを無視した。

〈彼も、しょせんは皆と同じなんだ………〉

そう無理矢理に結論づけると「相手のバイクの詳しいスペックを知るため近所の書店へと行ってみる」ことに問題をすり替えた。山崎の慟哭は深かった。

書店に入った山崎は驚いた。雑誌のコーナーに膨大な種類のバイク雑誌が置いてあったからだ。クルマの雑誌を全て定期購読していた山崎は、書店に来ることがあまりなかったので知らなかったのだ。今までバイク雑誌のことなど気にもとめていなかったので、その中から苦労して、木村の教えてくれたバイク雑誌を見つけ出した。手に取って誌面を読む。

その記事中のZZ‐Rを紹介したページには一四七ps/一〇,五〇〇rpmという、ノーマル車のスペックとともに「改造(チューンド)ZZ‐R・谷田部でOVER三〇〇km/h」の文字が踊っていた。谷田部とは、日本で最長の高速周回路がある地名だ。記事を読んだ山崎が驚いたのは、その三〇〇km/hを出したバイクのエンジンが未だに燃料気化器(キャブレター)などという、GT‐Rからすると時代遅れとしか言い様のない補機類を使っているということだった。更にその上、過給器であるターボもスーパーチャージャーもない自然吸気(ナチュラル・アスピレーション)だという。

今では、軽四にでさえ電子制御燃料噴射装置(エレクトリックコントロール・フィエール・インジェクション)やターボが珍しくない時代に、である。しかし考えて見れば、その程度の機構で実測三〇〇km/hを超える速度を出すバイクとは凄い乗り物だった。

更に〇―四〇〇m(ゼロヨン)、〇―一〇〇km/h(ゼロヒャク)、〇―一〇〇〇m(ゼロセン)のどれをとっても、改造したZZ‐Rの加速データはR33GT‐Rより優れていた。

言い方をかえるならばGT‐Rと改造ZZ‐Rを横一線に並べて、よーいドンとスタートしたら、計算上GT‐Rでは改造ZZ‐Rには永遠に追いつけないということになる。

その事を理解した山崎は、ある決意をした。 現実の公道上では進路を塞ぐ先行車が存在する。その為、たとえ最高速三〇〇km/hを誇るマシンでも、そのスピードまで加速し続けることは事実上不可能だ。そのため、実際の走行では一旦減速してからの中間加速が重要になってくるのだが……。

一方、電話を切られた木村は、受話器を叩きつけるようにフックに戻した。

〈くそっ! 山崎のバカ! 分からず屋!〉

自らの会話の下手さは理解している。それでも自分の気持ちを旨く相手に伝えられないもどかしさに腹をたてていた。

木村は、部屋の隅に転がっていたジャケットとヘルメット、それにキーとグローブをひっ掴むと部屋の外へ出た。「気分の悪いときにはバイクに乗る」 これが木村の習慣だった。

玄関でブーツを履いて外へ出ると、裏庭にまわる。

そこにはカバーを掛けた一台のバイクが止めてあった。

ジャケットを羽織り、ジッパーを首まで上げる。

シールドを上げてからヘルメットを被り、顎ひもを止めた。

両手にはめたグローブの手首を止める。

外された車体カバーの下からバイクが姿を現した。

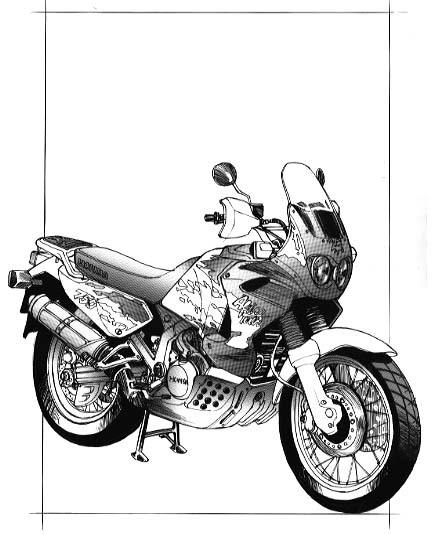

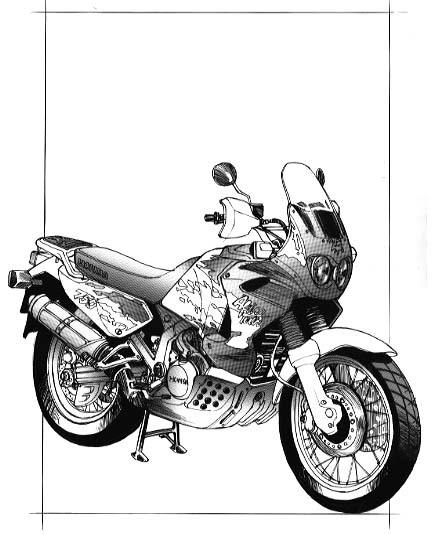

HONDA・AfricaTwin(アフリカツイン)。

一昔前ならいざ知らず、一〇〇〇ccを超えるバイクが、そう珍しくなくなった最近では七五〇ccという排気量は大したことはない。だが一〇〇〇ccのバイクと二五〇ccのバイクの車体の大きさがあまり変わらない状況を考えると、AfricaTwinの大きさは異様だった。

木村は左足をステップに載せてバイクに跨った。

タンクのガソリンコックをONに切り替えた。

キルスイッチをRUNに切り替える。

ポケットから出したキーを差し込んだ。

キーを右に捻ってイグニッションONにする。

バッテリーが元気な証拠に、メーターの中のニュートラルランプがグリーンに点灯した。

チョークレバーをONにする。

神聖な気持ちで一呼吸おいてから、おもむろに右手の親指でセルスイッチをプッシュした。

セルモーターが廻り、空気とガソリンがシリンダーに吸い込まれて圧縮され、プラグがスパークして点火する。

仮死状態だった鉄の馬の心臓、水冷OHC三バルブ・Vツインエンジンに再び生命の火が吹き込こまれ、排気管からは不等間爆発独特のビートに乗った排気音が放たれた。

同時に、あたかも覚醒したかのようにデュアルヘッドライトが自動点灯した。

しばらく暖機運転をしてシリンダーヘッドを暖めて(ホットにして)いく。

反対に、儀式を終えた木村の頭脳(ヘッド)は冷静(クール)になっていく。

頭の中で、今から走りに行く峠道での走りのイメージのシミュレーションを何回も繰り返し実行した。

木村は、走り慣れた道ほど危険なことを知っていた。

一般にバイクは若者の乗り物だと思われているが、それは間違いだ。

もちろんバイクに乗り始める時期は早ければ早いほど良い。

なぜならば、早ければその分だけ、より多くの経験が積めるからだ。バイクライディングをより深く楽しむためには、何よりもまず経験が必要なのだ。

ライダー各自それぞれの経験が導き出した、セルフコントロール出来る精神と、己のコントロールでバイクがどう反応して動くかを観察し探求する知識。その両方を持つことが、自らのライディングを深めていく為には必要だ。

また、ライディングそのものは、一期一会である側面を持っている。全く同じ風景を二度見ることが出来ないように、全く同じ状態でバイクに乗れることは二度と有りえない。

それはライダーの当日の心身の状態から始まって、住環境、バイクの調子、消耗具合、季節、時刻、天候、路面状況、交通状況、行き先で出会う人や事件等々……。

更に、十代、二十代、三十代、四十代、五十代と年齢を重ねながら乗っていくことで得られる世界もあれば、逆にそれぞれの年齢でしか感じることの出来ない世界もある。

バイクも同様に、ポケバイから始まってオフロード、デュアルパーパス、アメリカン、ツアラー、オンロード、スーパースポーツ、ロードゴーイングレーサー、それぞれの個体、機種、排気量でしか味わえない世界がある。

ライダーの、マシンの数だけライディングの喜びはある。 ベストライディングの探求。

その喜びを自らの中で深めていくことは、人が一生の趣味とするに十二分に値する。

木村は、エンジンに手を当ててみて暖気が終了したことを確認するとチョークをもどした。

ガスの濃さが適正になったエンジンは回転を安定させる。

トリップメーターをリセットし、新鮮な気分を演出した。

左に傾いていた車体をちょっと苦労して起こすと、サイドスタンドを左足で払って収納する。

左指でレバーを握ってクラッチを切り、左足でギヤをローに入れた。カツンとした軽い足応えが伝る。

クラッチを繋ぐと同時にアクセルを開けて走り出した。

静かに住宅地を抜け幹線に入る。

木村は特に急ぐ必要もなかったが、クルマの流れに合わせ、AfricaTwinをバイクの法定速度以上で走らせた。混雑した市街路を流れに逆らってまで法定速度で走るのは、空いた高速道路を二倍の法定速度で走ることより危険なのだ。

交通量の少ない道を選び、心と体のウォーミングアップを充分済ませた頃に、いつものホームコースに到着した。

コーナー毎に少しずつ速度を上げていき、本格的にライディングを楽しみ始める。木村にとって何よりも大事なことは「いかにライディングを楽しむか」だった。

遅い速いを公道で競う事は、今の木村には無縁だ。

市販車の性能が限界近い現在の状況では、速さはある程度ハードの性能で決まってしまう。それよりも自分自身の感性で自分自身にとっての速さを楽しむことの方が大事だった。「速さを競うことの楽しさは否定しない。しかし、それなら速さの限界を目指してサーキットに行った方が絶対に良い。もし自分にとって競う相手がいるとしたら、それは昨日の自分以外にはあり得ない。昨日より速く走りたいと思わなくなったら、もうバイクに乗るのは止めた方が良い」

Copyright (C) 2000 Kouichirou Yonemura/BENTENDOH